地科組到系的開天闢地、回憶、經驗和傳承

- youb1707

- 2024年4月24日

- 讀畢需時 6 分鐘

(陳浩維 69級;中正大學、中央大學專任教授;2023年退休,目前兼任)

幾個月前接到師大地科系賴昱銘和卉瑄兩位老師稍來訊息要我寫些感言,當下有些抗拒,理由是:「不太想(卻又有點想)去回顧過去的事」;「有太多的回憶點滴」;自己才剛決定要退休來養養身子,仍需要適應退休生活;最主要的是「怕自己變得越老越囉嗦」及「怕自己陷入太複雜的情緒」等。想了一下就用最簡單的隨手筆記跟我最常用熟悉的點句(bullet points)上課/演講方式來表達我的感想吧。

國立臺灣師範大學地球科學系的前身,是物理系地球科學組,成立於民國65年。我們班於當年入學後曾經歷幾個重大事件,最嚴重的事是民國66年教育部決定停止招收71級地科大學部學生,班上同學準備要來場班運(早期學運抗爭的前身),包括投書報紙表達不滿及孕釀與進行校內的遊行、被當時的物理系教授(大一班導?)兼教育部政務次長趙金祁老師(後為中山大學校長)給壓制下來,沒影響到他的官運。這事件也嚴重影響班上同學的發展,除了乖乖牌同學外,一部分同學另外尋求與發展其他的興趣和日後的生涯規劃。四年期間也開創了些後來地科系相關的課外活動,諸如:建立班服制度、地科展覽、地科系/班刊、拱豬與橋牌賽、私下偷辦及參加舞會、系聯誼(當時的把妹活動)等等都在當時一一建立起來。我也在當時參考Scientific America及相關資料用稿紙謄寫第一篇我的中文處女作品,介紹「板塊學說概論」-近五十年前這還是個相對新的論點。

班上同學共有三位博士(一位地球物理博士、一位科教博士、一位改行成為文學博士!是的改行嘞!!);兩位醫生(博士等級,一個是中醫另一位是西醫,西醫的還經過考試拿了個GIA證書,是的,算是真的改行了!!);一個機械公司董事長; 一位拼命自修會計經濟學後來轉行從商,再變成科技公司的老闆;班上同學也有好幾位拿到地科學門的碩士學位(教書幾年後到研究所繼續進修),及部分同學後來出國進修拿到資訊或古生物學學位等-Nature will find its way out。

班上大部分同學在國、高中任教,主要工作是擔任地科教師,有些同學在這過渡時期還得兼教物理或其他科目。當時北、中、南各個縣市前幾志願的學校都成為班上同學的最終落腳處。其中幾位也是幾個知名書局的高中地科參考書作者,補教界領頭羊。第一屆的班上同學(對我們班上而言,我們才是真正的第一屆啊!)及後續地科畢業的學弟妹們從此在台灣到處遍地開花。目前大部分同學已退休,當醫生跟在業界的同學還在職-賺很大、很多,-人生不外乎名跟利,端看你要的是甚麼。

四年的物理、地科的學習經歷及助教職對我後來的學術發展有很大的影響。我因畢業成績較優被留校查看,助教職的教學相長、物理與數學科目的學習加上我對地科課程的興趣,激發了我後來拿到地球物理博士學位,返台任教。當時從大一的普物與實驗課裡學到了用最小二乘方法做線性迴歸(Least square minimization)、高年級的電磁學、古典與量子物理與力學、結晶學、x-光繞射學等、到台科大打電腦卡片上機跑程式、和當助教時特意到台大電機系旁聽數值分析、到台大地質系旁聽各種我沒修過或覺得不夠扎實的課程例如mineralogy, structural geology, geochemistry, seminar, …等等的學習活動,研究所時到光電系修光纖(optical fiber)傳導、物理研究所修高等數值分析、加上我也跟著我的啟蒙與終身導師胡忠恆(胡老大)足足做了近兩年的古生,主要是學到了他的治學精神。胡老大的身體力行(早、中、晚到研究室報到)、「平時準備、忙時用」、「師傅領進門、修行在個人」等的隻字片語都是我奉行不渝的準則,也跟後來我專精於地震波的波傳模擬、波形逆推(Full Waveform Inversion, FWI)與運用高速平行化計算領域的研究態度息息相關。-地科學門要具備數理基礎、敏銳的觀察、知識的累積(多看、多想與多討論)與細心、活躍的思考(見微知著、The past is the key to present!)。

由組到系的開天闢地,建立師兄、姊與學、弟妹們的革命情感。大學與助教期間,成大畢業的師兄程延年(胡老大的弟子,算是我的師兄吧!他後來出版多篇Science古生物研究論文,是國內古生第一把手)、後來的成大徐靜惠(積極地想出國)、漂亮助教姚玉琦(UM,高溫高壓礦物學博士),師弟(王士偉、接我的助教職務,古生物學博士)、長期投注心力在系所的發展的學弟妹,米泓生(古環境博士)、羅珮華(科教博士)夫婦等人,這期間我跟吳慰興(改行變成西醫)輔佐了胡老大在開系前的準備工作:包括師大分部B棟4樓與樓頂天文台等專屬地科系空間、教室、研究室、暗房的規劃與增建,礦物岩石標本的購入、岩石薄片顯微鏡、實驗桌、礦岩標本櫃、礦岩薄片室…等等的建立等。最重要的是助教期間,到胡老大跟師母家裡包水餃、聽老師講古、出很多很多的野外(胡老師家附近、苗栗通霄、東海岸、觸口、恆春…等)、一起沿著中橫收集礦岩標本(到現在我還整套保留著!),也是這個機緣跟米泓生班上同學們建立長期深厚的革命感情。大家也因跟胡老大非常親密,造就了後來多位同學(陳華玟、米泓生、王士偉、陳政恆等)進入古生與古環境學門。每次回地科系米泓生總是熱情的接待我。還記得他親自跟我說,我在他班上輔導選修課時曾大聲疾呼強調 「數理很重要喔」。-至今我還是守则如磐,奉行不渝。也是我能自行開發新研究課題、不太需要完全仰賴舶來品研究技術、名校或依靠留美研究所指導老師的主要因素之一。

除了胡老大的古生(寒武紀、二疊紀三葉蟲化石、台灣全新世的螃蟹、貝類化石等)學習機緣,培養了我對現生貝類與後來用地物GPR技術從事人類學考古探勘的業餘興趣外。助教期間我帶過普通物理和普通地質實習、天文、光礦、王源老師的野外地質、胡老大的地史、古生、氣候與氣象學。胡老大的開放態度讓我可以自由的到台大聽課、自修與旁聽構造地質學(台大楊昭男師)、自我修練數值分析與電腦程式語言(當時在我赴美留學半年前,分部中正堂地下室才配有一台PerkinElmer Minicomputer)等等的這些學習經歷,都是我在師大那幾年豐富了我的學習生涯,也奠定了我後來發展的方向。-只要走過必留痕跡、自我要求、不斷學習與有好老師的帶領是成功的必要因素。

給系與學弟妹的話: 地球是一個複雜系統,除觀測外仍需要基礎理學的支持才能理出些頭緒。師大物理系是早期地震學、地球物理、海洋、地化等學門的重要搖籃。如大葉、小葉、楊潔豪、范光龍、徐春田、鄭偉力、邱哲明(CERI, The Univ. of Memphis)、鄭懌等人都是物理系畢業。這些物理的逃兵前後在中央大學地球物理研究所與出國進修的歷練下,成為地科的尖兵。師大地科的系所結構經過多年的蛻變已不似過去單純(他校亦有此現象),系所教師間的科學觀、和諧性與課程分組的規劃至關重要。若細看不同學門本質,物理學還是天文物理、海洋物理、大氣物理、地震與地球物理等學門間重要的連結基礎與機制。計算地震學(根基於計算物理與四大力學基礎)、科學視算(Scientific Visualization)、與ML/DL/AI的數值演算法的發展彼此息息相關。-即早做準備、蹲著但勇於「變動」久了世界就是你的。

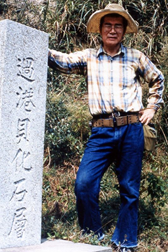

附上幾張過往活動照片,一方面想表達我對啟蒙老師(我師父)胡老大與師母的感恩及思念,兩位目前皆已離世,就用這篇雜記來記念一下他們吧! 最下方是我參加胡老師榮退時的紀念照片。其他的照片中的人物知道的人可以自行解讀,就不多說。一方面也想聯結與記錄下過去跟下一、兩屆學弟妹的長久友誼與系、所在草創時期的點滴記錄。

註:文中的人、事、時、地、物或有遺漏或錯置之處還望學弟、妹們指正。那時是個沒網路的時代,人與人互動是相當頻繁的。

留言